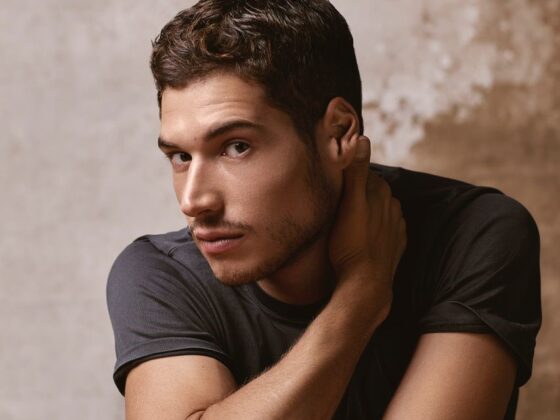

Se fino a pochi anni fa si osava criticare qualsiasi aspetto della città di Milano, sguardi torvi e rimbrotti calavano sul malcapitato che si era permesso di proferire parola. Nelle ultime settimane, però, qualcosa deve essersi incrinato nella retorica del racconto di Milano e su Milano. Chi vive in città da almeno 10/15 anni, diciamo dopo l’anno in cui tutto è cambiato, quello di Expo, non può non approcciarsi alle pagine de L’invenzione di Milano – Culto della comunicazione e politiche urbane, saggio-pamphlet della studiosa di politiche urbane Lucia Tozzi (Cronopio edizioni), senza avere l’impressione di trovare per iscritto quelle sensazioni che da anni andava sperimentando senza però riuscire a dar loro una forma, un nome, un ordine.

Il tempismo dell’uscita del libro di Tozzi è praticamente perfetto, nella temperie di saggi, articoli e libri che stanno provando a interpretare cosa è successo a Milano: una città dove il mercato immobiliare è impazzito, dove sempre più fette di popolazione vengono spinte ai margini dalla gentrificazione, dove il costo della vita è aumentato ma non gli stipendi; una città dove tutto sembra in vendita, dalle aiuole del Duomo alle piscine pubbliche, dalle pareti dei tram ai sottoscala spacciati come monolocali cozy.

Da Expo in poi Milano è stata instancabilmente raccontata come una città bella da vivere, da visitare in ogni angolo, piena di fermento e cultura, attenta alla diversity, all’inclusione, ai giovani, alle periferie: una città insomma di cui i suoi abitanti non potevano che essere estremamente orgogliosi, dice Tozzi. A questa narrazione abbiamo creduto quasi tutti e inconsapevolmente o meno ci siamo fatti portatori di questa retorica nel resto d’Italia e all’estero. I turisti sono cresciuti esponenzialmente così come i nuovi abitanti, e di pari passo sono aumentati a dismisura gli eventi, le week, le mostre: tutti, nemmeno a dirlo, imperdibili.

A Milano si è capito che non basta solo la cultura del fare, è necessaria anche l’in- cessante comunicazione del proprio fare. E tutto questo, per Tozzi, ha una sola matrice: il neoliberismo sfrenato. «La costruzione ideologica di una città “di eccellenza”, di un successo meritocraticamente ottenuto, ha alimentato l’accentramento di finanziamenti pubblici – e in seconda battuta di investimenti privati – a scapito dei territori limitrofi e soprattutto di quelli del resto d’Italia», oltre che a produrre enormi diseguaglianze all’interno della città stessa.

Nella costruzione dell’immagine di Milano non può esserci spazio per gli intoppi: chi dissente viene addomesticato finendo per diventare parte integrante di questo processo (Tozzi fa l’esempio di Macao, centro occupato di controcultura, poi assegnato tramite bando), oppure viene espulso insieme a tutti i poveri che non possono permettersi lo stile di vita di una Milano a misura di studenti, giovani lavoratori, creativi e impiegati (che però dormono in periferia o nei comuni limitrofi) – i cosiddetti city users o abitanti short term, ideali a questa narrazione perché spendono, vivono, postano, fanno pubblicità gratuita e non si fanno troppe domande.

Continua a leggere su Wu Magazine